En juillet 2021, la Belgique subissait des inondations dévastatrices, conséquence de pluies torrentielles jamais vues dans la région. Était-ce un événement exceptionnel, ou le signe avant-coureur d’un nouveau climat ? Une équipe de climatologues et hydrologues de l’Université de Liège et de l’Institut Royal Météorologique répond à cette question dans une étude publiée dans le Journal of Hydrology: Regional Studies. Leur conclusion est sans appel : les pluies extrêmes deviendront plus fréquentes et plus intenses en Belgique, avec des pics pouvant dépasser les 100 mm de pluie par jour tous les 20 ans, même dans les scénarios les plus optimistes de réchauffement global. Ces résultats renforcent l’urgence d’adapter nos infrastructures face aux risques accrus d’inondations.

Le réchauffement climatique attise les précipitations extrêmes

Trois constats majeurs se dégagent :

- L’intensité des pluies extrêmes augmente en moyenne de 7 % par degré de réchauffement global, en accord avec la loi physique dite de Clausius-Clapeyron.

- La fréquence des événements rares augmente significativement : une pluie actuellement centennale (qui se produit statistiquement tous les 100 ans) pourrait revenir tous les 20 ans dans certaines zones, notamment en Ardenne.

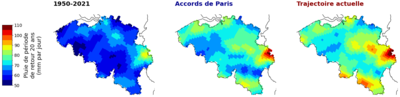

- Les régions les plus touchées, où les niveaux de précipitations extrêmes pourraient atteindre jusqu’à 120 mm par jour d’ici 2100 tous les 20 ans, seront les reliefs ardennais et particulièrement la vallée de la Vesdre et de la Semois et, dans une moindre mesure, les plaines côtières (Figure 1). Dans la vallée de la Semois par exemple, en cas de respect des Accords de Paris (+1.5°C), on y attendrait 85 mm par jour tous les 20 ans, soit déjà +25 % par rapport à aujourd’hui. En cas d’inaction climatique, ce chiffre grimperait à 100 mm/jour tous les 20 ans.

Figure 1. Pluie de période de retour 20 ans au 21ème siècle selon 2 scénarios : monde à +1.5°C et monde à +4°C.

Des causes physiques multiples

Deux mécanismes climatiques expliquent ces tendances. D’une part, un air plus chaud peut contenir plus d’humidité, augmentant naturellement le potentiel de précipitations intenses. D’autre part, la fréquence accrue des gouttes froides — des dépressions froides d’altitude déstabilisant les masses d’air sous-jacentes — est liée au dérèglement du jet stream. Ce courant d’altitude est ralenti par le réchauffement différentiel entre les pôles et l’équateur. Or, les modèles climatiques peinent à bien représenter ce phénomène, ce qui pourrait sous-estimer encore les risques mentionnés dans cette étude.

L’exemple extrême de juillet 2021

Le 14 juillet 2021, 100 mm de pluie sont tombés en 24 heures en moyenne sur le bassin versant de la Vesdre. Un tel événement exceptionnel sur le climat présent deviendrait récurrent (tous les 20 ans) dans un monde à +3°C où des pluies plus extrêmes pourraient même être observées. Enfin, comme le rappellent les auteurs, la nature ne suit pas toujours les probabilités et une répétition de cet épisode reste tout à fait possible à court terme.

Vers une adaptation urgente des territoires

Selon Josip Brajkovic, auteur principal de l’étude : « Même dans les scénarios de faibles émissions comme les Accords de Paris (qui visent à limiter le réchauffement à +1.5°C), les épisodes comme celui de juillet 2021 deviendront plus probables. Il faut désormais intégrer cette réalité dans l’aménagement du territoire et la gestion des risques hydrologiques. »

L’étude n’évalue pas directement les conséquences hydrologiques (comme les inondations), mais ses résultats constituent une base précieuse pour les modélisations futures, notamment en lien avec les systèmes de drainage urbains ou la gestion des bassins versants.

Méthodologie : Un modèle régional à haute résolution

Pour évaluer les risques futurs, les chercheurs ont utilisé le modèle climatique régional MAR (Modèle Atmosphérique Régional) développé au Laboratoire de Climatologie de l’Université de Liège pour simuler le climat de la Belgique à une résolution spatiale de 5 km. Le modèle a été alimenté par plusieurs modèles climatiques globaux utilisés notamment dans le dernier rapport du GIEC (base CMIP6), selon quatre trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre (des plus modérées aux plus alarmantes), jusqu’à l’horizon 2100.

Les scientifiques ont appliqué une méthode d’analyse statistique des valeurs extrêmes pour estimer l’évolution des précipitations rares et violentes. Ils ont ensuite corrigé les biais du modèle grâce à des données d’observation issues de l’Institut Royal Météorologique (IRM), garantissant des résultats plus proches de la réalité.

Nicolas Ghilain, modélisateur du climat à l’IRM et à l’ULiège et co-auteur de l’étude, ajoute : « Dans le cadre de notre projet en cours, Cordex.Be2, dont l’objectif est de fournir les projections climatiques actualisées sur la Belgique pour le 21ème siècle, nous nous attendons à pousser encore plus loin l’analyse des extrêmes climatiques grâce à l’apport supplémentaire de nos deux autres modèles climatiques régionaux. »

Il faudra donc attendre fin 2026 pour disposer d'une analyse plus détaillée. Mais une chose est sûre : les précipitations aussi violentes que celles de juillet 2021 sont un signe avant-coureur de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir dans un climat en mutation.