Des chercheurs de l’IRM, de l’Université de Gand et du VITO ont mené conjointement une campagne de mesures pour cartographier le stress thermique à l’échelle du mètre. Grâce à ces mesures, ils ont analysé l’effet de l’imperméabilisation du sol et de l’ombre des arbres et des bâtiments sur le stress thermique. Leurs résultats récemment publiés montrent que la création d’ombre est essentielle pour limiter le stress thermique durant la journée, tandis que les surfaces non imperméabilisées réduisent le risque de stress thermique pendant la nuit. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet CORDEX.be II et a été dirigée par Ian Hellebosch, dans le cadre de son doctorat mené à l’Université de Gand et au VITO.

Qu’est-ce que le stress thermique ?

En raison du changement climatique, la température globale augmente. De plus en plus de personnes vivent également dans un environnement urbain, où la température est encore plus élevée à cause de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Cette chaleur peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique, allant dans les cas extrêmes jusqu’à provoquer une surmortalité. C’est pourquoi de nombreuses villes accordent une importance croissante à l’adaptation de l’espace public à la chaleur.

La manière dont les gens perçoivent la chaleur — et dans quelle mesure celle-ci a un impact négatif — s’exprime par le stress thermique. Celui-ci ne dépend toutefois pas uniquement de la température de l’air :

- Une radiation plus élevée (comme lorsqu’on est en plein soleil plutôt qu’à l’ombre) augmente le stress thermique.

- Une humidité plus élevée rend l’évacuation de la chaleur corporelle par la transpiration plus difficile.

- Une vitesse du vent plus élevée, au contraire, peut réduire le stress thermique.

La température wet-bulb globe (WBGT) est une mesure qui combine température de l’air, radiation, humidité et vitesse du vent. Elle permet d’évaluer le niveau de stress thermique auquel une personne est exposée.

Le stress thermique est un phénomène très local, qui peut varier sur seulement quelques mètres. Par exemple, d’un côté de la rue, le stress thermique peut être deux catégories plus élevé que de l’autre côté. Pour comprendre l’effet de ces micro-environnements, deux approches existent : les observations et les modèles numériques — lesquels nécessitent des observations pour être validés et optimisés.

Campagne de mesures

Les mesures de stress thermique ont été réalisées pendant plusieurs jours et nuits lors de la vague de chaleur de juin 2023 sur le campus universitaire de Sterre, à Gand. Le réseau exceptionnellement dense d’une vingtaine de capteurs a permis de détecter des différences à l’échelle du mètre. Ces capteurs comprenaient à la fois des stations de qualité scientifique (Campbell, VLINDER, MOCCA) et des appareils portables plus simples (AT-HTS01).

Fig. 1. Différents types de stations météorologiques utilisées durant la campagne : de gauche à droite, les stations fixes VLINDER et Campbell, et l’appareil portable AT-HTS01, dont 17 exemplaires ont été déployés. Les appareils mesurent la température de l’air, la radiation, l’humidité et la vitesse du vent au moyen de capteurs de température, thermomètres à globe noir, pyranomètres, capteurs d’humidité et anémomètres.

Effet de l’environnement sur le stress thermique

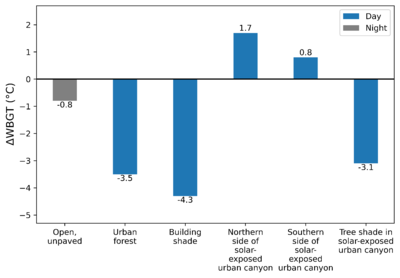

Les observations ont montré que le stress thermique peut fortement varier entre des endroits très proches les uns des autres. Durant la journée, l’ombre est le facteur le plus déterminant : l’ombre des bâtiments et des arbres réduit le stress thermique respectivement de 4,3 °C et 3,5 °C WBGT. L’ombre des bâtiments, plus dense et continue, a donc un effet plus important que celle des arbres étudiés. Une nuance s’impose toutefois : le côté ensoleillé d’un bâtiment augmente au contraire le stress thermique à cet endroit. Les bâtiments contribuent en outre à la formation de canyons urbains, où la chaleur est piégée dans des rues entourées de murs. Une augmentation de 0,8 °C WBGT a été mesurée dans un espace entouré de bâtiments par rapport à un espace ouvert voisin, avec encore 0,9 °C supplémentaires près du bâtiment exposé au soleil.

Ainsi, les arbres constituent la meilleure mesure pour réduire le stress thermique durant la journée : ils peuvent faire baisser le stress thermique de deux catégories. Cependant, leur effet reste très local, ce qui signifie qu’ils doivent être plantés de manière stratégique dans les zones les plus sensibles à la chaleur.

La nuit, lorsque le soleil ne joue plus de rôle, les zones non imperméabilisées présentent un stress thermique inférieur à celui des surfaces dures : une pelouse réduit la WBGT d’environ 0,8 °C par rapport à une surface imperméabilisée. Là encore, l’effet est très local et apparaît déjà sur de petites surfaces non imperméabilisées.

Fig. 2. Les différences de stress thermique mesurées (ΔWBGT) entre diverses micro-environnements situés très proches les uns des autres, chacune comparée à un emplacement voisin ouvert et imperméabilisé.

Que pouvons-nous en faire ?

Il s’agit de l’une des premières études belges qui cartographie le stress thermique avec une résolution spatiale aussi élevée. Elle fournit aux villes des informations essentielles sur l’impact de petites interventions pouvant avoir un effet important sur la réduction du stress thermique. Durant la journée, l’ombre des arbres constitue la meilleure réduction locale du stress thermique, tandis que durant la nuit, ce sont les surfaces non imperméabilisées qui ont l’effet le plus marqué.

De plus, les mesures réalisées avec les appareils plus simples se sont révélées suffisamment fiables pour permettre un suivi détaillé du stress thermique, à condition que les données soient traitées avec soin. Cela renforce la légitimité de l’utilisation de ces instruments lors de futures campagnes de mesure.

Enfin, l’ensemble des observations constitue une base précieuse pour tester et améliorer les modèles numériques de stress thermique à haute résolution.

Plus d’informations

Envie d’en savoir plus ?

- Lire l’article scientifique : Monitoring Microscale Heat Stress Patterns in a Medium-Dense Urban Area with Green Spaces

- Consulter l’ensemble de la base de données : Microscale heat stress observations in Ghent

- Découvrir les services climat de VITO.